鉄分サプリの副作用について解説!安全な摂取方法やおすすめの選び方も紹介

監修者情報

湯浅 道子

美容家

大手エステティックサロンで8年勤務しトータル美容を学ぶ。コスメコンシェルジュを取得し、雑誌「Ray」のベスコス選定員の経験も。

さまざまなメディアで、思春期世代から更年期世代までの幅広い美容情報の発信、監修をおこなう。

◼︎資格

日本化粧品検定1級・2級

コスメコンシェルジュ特級

コスメ薬事法管理者

薬機法管理者

景表法検定1級

みんなが知りたい!コスパ最強の鉄分サプリ

鉄分サプリメントの副作用とは?

鉄分サプリは、貧血対策や栄養補助に役立つ一方で、摂り方を誤ると副作用が起こる可能性があります。

特に過剰摂取や体質との相性によって、胃腸への負担や重篤な健康リスクにつながるケースもあるため注意が必要です。

具体的な副作用とその原因を見ていきましょう。

鉄分サプリによる副作用

鉄分サプリで報告される副作用には主に以下のような症状があります。

多くは軽度ですが、摂取量や体調によっては深刻化することもあります。

便秘・胃の不快感などの胃腸障害

鉄分は胃腸への刺激が強いため、人によっては便秘、吐き気、胃もたれ、腹痛などの症状が出ることがあります。

特に植物性由来の非ヘム鉄を使用したサプリは、吸収率が低いため体内にとどまりやすく、胃に負担をかけやすい傾向があるので注意しましょう。

鉄中毒(鉄の過剰蓄積)

長期的に必要以上の鉄を摂取し続けると、体内で処理しきれず「鉄中毒」と呼ばれる状態になることがあります。

症状としては、吐き気や下痢、関節痛、倦怠感などの初期症状に加え、進行すると肝臓や心臓などの臓器障害を引き起こすケースも。

活性酸素の増加による細胞への影響

過剰な鉄は、体内で活性酸素の発生を促進する働きがあるとされており、これが細胞に酸化ストレスを与えることで、老化の進行や動脈硬化、糖尿病などの生活習慣病のリスクを高めると指摘されています。

特に、抗酸化作用が弱っている人や、もともと酸化ストレスに弱い体質の人は注意しましょう。

副作用が起こる原因

鉄分サプリによる副作用の主な原因は「過剰摂取」と「体質による反応」の2つです。

まず注意すべきは、必要以上に鉄分を摂取してしまうケースです。

鉄は体内に蓄積されやすい栄養素なので、必要以上の鉄分をサプリで摂ると、体内での処理が追いつかず、胃腸の不調や鉄中毒のリスクが高まります。

特に食事からも鉄分を摂っている場合は、サプリと合わせた合計の摂取量を意識しましょう。

もう一つの原因は、個人の体質によるものです。

鉄に対して敏感な体質の人は、推奨量内であっても副作用を感じることがあります。

少量の摂取でも胃もたれや吐き気、便秘といった不調があらわれる場合は、無理に継続せず中止したほうがよいでしょう。

鉄分サプリを正しく取り入れる方法

鉄分サプリの過剰摂取や吸収効率の低下を防ぎ、体に負担をかけずに効果的に活用するためには、摂取量、摂取タイミング、サプリの選び方の3つのポイントを正しく理解しておきましょう。

摂取量とタイミング

鉄分サプリを取り入れるうえでまず重要なのは、1日の摂取目安量を守ることです。成人が1日に必要とする鉄分の量は、年齢や性別、体調によって異なります。

特に月経のある女性は必要量が多いため、鉄分が不足しがちです。しかしサプリによる過剰摂取には注意が必要です。

食事から摂る鉄分も含めて、全体量を意識しましょう。

次に重要なのが、摂取のタイミングです。

空腹時に鉄分を摂ると、胃に負担をかけてしまうことがあるため、基本的には食後の摂取が望ましいとされています。

また、ビタミンCと一緒に摂ると吸収率が高まるため、フルーツや野菜ジュースと組み合わせるのもおすすめです。

さらに、一度に多く摂るのではなく、朝と夜に分けて服用すると吸収効率の向上や副作用の軽減が期待できます。

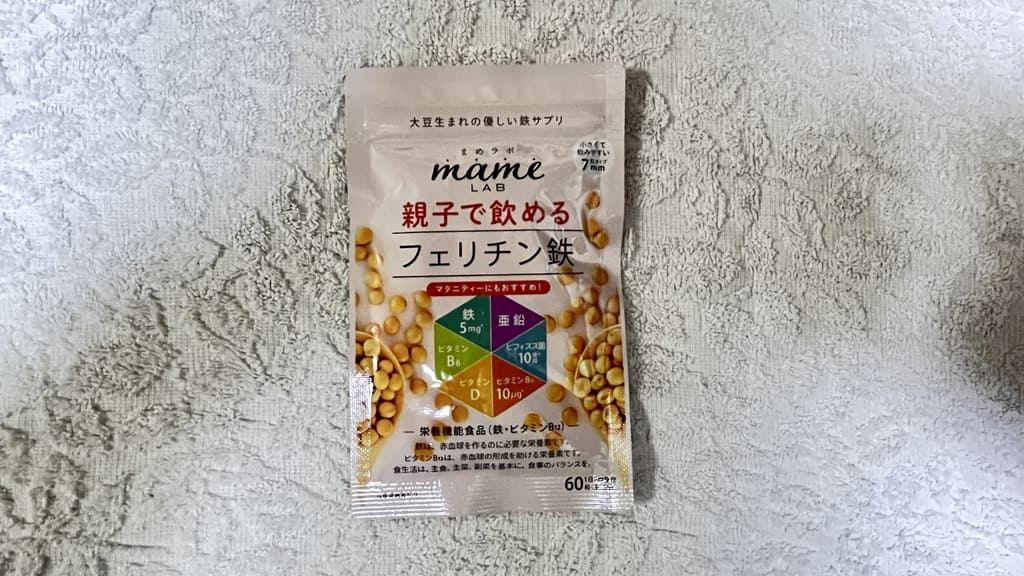

- 親子で飲めるフェリチン鉄

- まめラボ

サプリメント選びのポイント

鉄分サプリといっても、配合されている鉄の種類や形状、添加物の有無などが商品ごとに異なります。

無理なく続けるためには、以下の点に注目してサプリを選ぶことが大切です。

含まれている鉄分の種類を確認する

鉄には主に2種類あり、動物性由来の「ヘム鉄」と、植物性由来の「非ヘム鉄」に分かれます。

一般的に、ヘム鉄は吸収率が高く、胃腸への刺激も比較的少ないとされています。

一方、非ヘム鉄は製品によって吸収効率がばらつくため、ビタミンCなど吸収を助ける栄養素と一緒に摂る工夫が必要です。

- レピールまめ鉄

- Lepeel Organics

吸収効率や胃腸へのやさしさも考慮する

胃の不快感が出やすい人や、効率よく鉄分を補給したい人は、キレート加工が施されたタイプや、胃にやさしい設計の商品を選ぶとよいでしょう。

成分表示と製造元の信頼性をチェックする

どのような成分が使われているか、鉄分以外の栄養素や添加物の有無をしっかり確認しましょう。

また、製造元の情報や販売実績、第三者機関による検査・監修の有無なども判断材料になります。

\\\オーガニック原料だから子どもも安心!///

鉄分サプリメントを摂取する際の注意点

鉄分サプリは不足しがちな栄養素を手軽に補える便利な手段ですが、摂取方法を誤ると副作用や体への負担につながることがあります。

以下のポイントを押さえて、効果的に取り入れましょう。

過剰摂取を避ける

鉄分は体に蓄積されやすいため、必要以上に摂りすぎないことが何より重要です。

サプリには1日の摂取目安量が明記されているため、それを超えないようにしましょう。

また、鉄分はほかの栄養素との相互作用にも注意が必要です。

たとえば、ビタミンCは鉄の吸収を助ける一方で、カルシウムや亜鉛は吸収を妨げることがあります。

これらのサプリを併用する場合は、摂取のタイミングをずらすなどの工夫をすべきです。

アレルギー物質の有無を確認する

鉄分サプリの中には、乳・小麦・大豆・ゼラチンなどのアレルゲンを含むものもあります。

アレルギーがある人は、購入前に原材料欄やアレルゲン表示をよく確認し、自分に合わない成分が含まれていないかを確かめましょう。

食事からの鉄分摂取も意識する

サプリだけに頼るのではなく、毎日の食事からも鉄分をしっかり摂ることが理想的です。

レバーや赤身肉、あさり、小松菜、大豆製品など、鉄分を多く含む食品をバランスよく取り入れることで、サプリの量を抑えながら自然に鉄分を補うことができます。

ポイントを押さえて、鉄分サプリを賢く活用しよう

鉄分サプリは、不足しがちな鉄分を補える頼れる存在ですが、摂り方を間違えると体の負担になることもあります。

鉄分の種類の違いや摂取量、タイミング、相性の良い栄養素との組み合わせなど、基本のポイントを押さえて商品を選ぶことが大切です。

ただし、サプリメントはあくまで不足した栄養素を補うサポート役。

食事からの鉄分摂取もしっかり意識しながら、過不足なく鉄分を摂取することで、健やかな毎日を過ごしましょう。